| |

Psilocybin in der Psychotherapie

von Dr. Torsten Passie

|

|

Molekulare Formel von Psilocybin

Psilocybin- und Psilocin-Kristalle

|

1. Einleitung

Die Verwendung von Halluzinogenen oder als "Psycholytika" (Sandison)

bezeichneten Substanzen wie Meskalin und LSD im Rahmen moderner psychotherapeutischer

Verfahren reicht bis in die fünfziger Jahre zurück und wurde

zunächst hauptsächlich von der Verwendung des LSD geprägt

(vgl. Abramson 1960; 1967; Passie 1997). Erst zu Beginn der sechziger

Jahre wurde das kurz zuvor in mexikanischen Pilzen entdeckte und kurz

darauf synthetisierte Psilocybin (4-phosphoryloxy-N,N-dimethyl- tryptamin)

(Hofmann et al. 1958; 1959) unter dem Namen Indocybin Sandoz in diese

Verfahren einbezogen. Das praktisch nur in Europa verwendete Psilocybin

wurde vor allem als Hilfsmittel zur Aktivierung unbewußten Materials

im Rahmen tiefenpsychologischer Behandlungen eingesetzt ("Psycholyse").

Dieses Verfahren nutzt die Eigenschaft halluzinogener Substanzen eine

Stimulation der Affektivität und einen traumartigen Erlebnisfluß

bei klarem Bewußtsein und gutem Erinnerungsvermögen zu erzeugen.

In diesem können unbewußte Konflikte und Erinnerungen erlebt

und psychotherapeutischer Bearbeitung zugänglich gemacht werden.

Aber nicht die pharmakologischen Effekte erzeugen die therapeutische Wirkung,

sondern vielmehr erst die langfristige therapeutische Durcharbeitung des

freigelegten Materials. Mittels dieser pharmakologisch unterstützten

Methode konnten sogar vordem als therapieresistent betrachtete Patientengruppen

psychotherapeutisch behandelt werden.

Das Psilocybin und sein kurzwirkendes Derivat CZ 74 (4-hydroxy-N-diäthyltryptamin)

(Hofmann 1959; Leuner et al. 1965; Baer 1967a,b) zeichnen sich - nach

übereinstimmenden Beobachtungen der Autoren - durch Eigenschaften

wie kurze Wirkungsdauer, geringe neurovegetative Nebenwirkungen, wenig

Depersonalisationserleben und Angstprovokation sowie eine stabiler positive

Tönung des affektiven Erlebens aus. Da es somit einen schonenderen

und besser steuerbaren Rauschablauf als das vorher dominierende LSD bietet,

erscheint es als Mittel der Wahl für zukünftige Arbeiten mit

der psycholytischen Therapie (vgl. Leuner 1968, 1981).

Bezüglich ihres Einsatzes in der Psychotherapie werden hier vier

Verfahrensweisen dargestellt, mit denen etwa 1500 Patienten behandelt

wurden. In der Diskussion werden Ähnlichkeiten und Differenzen von

traditionellen und modernen Anwendungsformen herausgearbeitet. |

|

Der allgegenwärtige Psilocybin-Pilz Spitzkegeliger Kahlkopf (Psilocybie

semilanceata) |

2. Frühgeschichte

des Psilocybingebrauches

In dem Monumentalwerk des spanischen Franziskanerpaters

Bernhardino de Sahagun aus dem Jahre 1598 mit dem Titel "Historia

general de las cosas de Nueva Espana" finden sich Beschreibungen

von Eingeborenen der neuen Welt, die während religiöser Feste

bestimmte berauschende Pilze zu sich nahmen. Diese Rituale erschienen

den inquisitorischen Geistlichen der alten Welt als Teufelswerk. Die Eingeborenen

vernahmen dagegen in der Wirkung der Pilze eine direkte Wirkung Gottes

und bezeichneten ihn von daher als "Teonanacatl", den "göttlichen

Pilz" (Wasson 1958). In der gleichen Quelle finden sich Hinweise,

daß die Pilze nicht nur zu religiösen Festen, sondern auch

von Medizinmännern im Rahmen von Heilbehandlungen verwendet wurden.

Die Einnahme der Pilze verlieh ihnen demnach gewisse seherische Kräfte,

die

es ihnen ermöglichten, sowohl die Ursachen von Krankheiten zu erkennen

als auch Wege zu ihrer Heilung zu weisen.

Im Rahmen derartiger schamanistischer Heilbehandlungen werden sowohl psychologische

als auch soziale Konfliktsituationen der Patienten behandelt. Die therapeutischen

Sitzungen vollziehen sich meist in Gegenwart auch von Verwandten des Patienten,

die selektiv in den Verlauf der Behandlungszeremonie einbezogen werden.

Die Pilze werden dabei oft auch alleine vom Heiler zu diagnostischen Zwecken

gegessen. Aber auch die gemeinsame Einnahme mit dem Patienten sowie gelegentlich

auch mit anwesenden Verwandten scheint recht häufig vorzukommen.

Letzeres geschieht, um nicht nur Charakter und Ursachen der Erkrankung

zu diagnostizieren, sondern die Sensibilisierung im veränderten Bewußtsein

zugleich für heilerische Katharsis und Beeinflussung zu nutzen (Wasson

1980; Passie 1985, 1987). Durch die Einbeziehung von Familienangehörigen

und Verwandten gewinnt das Geschehen außerdem wichtige psychodramatische

Akzente.

Die ersten modernen psychopharmakologischen Untersuchungen des Psilocybins

wurden schon in den Jahren 1958 bis 1960 vorgelegt (Delay et al. 1959a,c;

Rümmele 1959; Quetin 1960). Berichtet wurde über ein den bekannten

Halluzinogenen LSD und Meskalin nahestehendes Wirkungsbild mit traumartigen

Erlebnisabwandlungen, Steigerungen des sensorischen Erlebens bis zu Illusionen

und Pseudohalluzinationen, ausgeprägter Introversionsneigung, Synästhesien,

Veränderungen des Raum-, Zeit- und Körpererlebens, Depersonalisationserscheinungen

sowie einer unspezifischen Verstärkung affektiver Qualitäten.

Besonders erwähnt wird auch das häufige Wiedererleben affektbesetzter

Erinnerungen mit ausgeprägter emotionaler Beteiligung, welches besonders

prägnant bei neurotischen Versuchspersonen beobachtet wurde (Delay

et al. 1959b,c,; 1961; 1963; Quetin 1960).

Während der sechziger Jahren folgten Untersuchungen unter verschiedenen

Gesichtspunkten durch Forscher unterschiedicher Nationalität (mit

z.T. erheblichen Probandenzahlen (Leary 1961ff.; Salgueiro 1964)). Diese

konnten die oben geschilderten psychopharmakologischen Wirkungen, die

gute Steuerbarkeit des Rauschzustandes und die physiologische Ungefährlichkeit

des Psilocybins bestätigen (Malitz et al. 1960; Hollister 1961; Heimann

1961; Sercl et al. 1961; Rinkel et al. 1961; Nieto Gomez 1962; Leuner

1962ff; Aguilar 1963; Perez de Francisco 1964; Reda et al. 1964; Keeler

1965; Metzner et al. 1963; 1965; Da Fonseca et al. 1965; Steinegger et

al. 1966; Flores 1966; Dubansky et al. 1967a,b; Fischer et al. 1970). |

|

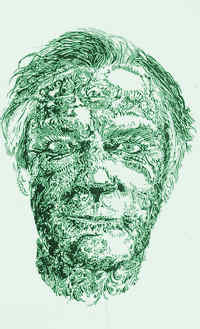

Der Pilzforscher Robert Wasson im Labor von Albert Hofmann bei der Betrachtung

von Psilocybinkritallen |

3. Klinisch-psychotherapeutische

Anwendung

Geschichte der psycholytischen Therapie

Schon im Zusammenhang mit umfangreichen Forschungen zu halluzinogenen

Substanzen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, insbesondere

dem Meskalin (vgl. Passie 1995a), wurde auf ihre langtradierte Anwendung

in indigenen Heilungsritualen des mittel- und südamerikanischen Raumes

hingewiesen (Beringer 1927; LaBarre 1938). Insofern lag es nahe, ihre

Brauchbarkeit zur Unterstützung psychotherapeutischer Behandlungen

zu prüfen. Doch erst Experimente mit dem 1943 entdeckten hochwirksamen

Halluzinogen LSD (Lysergsäurediäthylamid) (Stoll 1947) gaben

den Anstoß, diese Substanzen bei der Psychotherapie neurotischer

Patienten anzuwenden. Erste Behandlungsversuche führten Busch et

al. (1950) und - im Kontext des psychoanalytischen Verfahrens - Frederking

(1953/54; 1954) durch. Vor allem aber wurde man durch die von der englischen

Gruppe um Sandison et al. (1954ff.) berichteten Zustandsbesserungen neurotischer

Patienten nach einmaliger LSD-Verabreichung auf das Potential dieser Substanzen

zur Förderung psychotherapeutischer Behandlungen aufmerksam.

Einige Forscher hatten zunächst einen pharmakologischen Effekt für

die therapeutische Wirkung verantwortlich gemacht. Es wurde aber schnell

deutlich, daß es sich bei den beobachteten Besserungen keineswegs

um pharmakologisch induzierte Veränderungen handelte, sondern die

hervorgerufenen Erlebnisse sich ohne Einbindung in eine längerfristige

psychotherapeutische Behandlung wenig ergiebig strukturierten und zudem

schnell verflüchtigten. Letztlich wurde den beteiligten Forschern

immer klarer, daß es sich bei diesen Substanzen nur um Hilfsmittel

zur Förderung unbewußten Materials und vertiefter Selbsteinsicht

im Kontext aufdeckender psychotherapeutischer Verfahren handeln kann. |

|

| |

Mechanismen psycholytischer Psychotherapie

Eine Brauchbarkeit zur Unterstützung von Psychotherapie

besitzen Psycholytika wie LSD und Psilocybin durch ihre Eigenschaft einen

traumartigen Erlebnisfluß bei weitgehend klarem Bewußt

sein und gutem Erinnerungsvermögen hervorzurufen. In diesem können

vordem verdrängte unbewußte Konflikte und Erinnerungen aktiviert

und lebhaft wiedererlebt werden. Ausserdem wird häufig eine Lockerung

psychischer Abwehrmechanismen sowie eine Begünstigung psychotherapeutisch

wertvoller regressiver Erlebnisweisen ("Altersregression") beobachtet.

Die Stimulation der Affektivität läßt sowohl vergangene

als auch aktuelle Gefühlsbeziehungen deutlicher erlebbar werden. Auch

die Übertragungsbeziehung erfährt eine Intensivierung, die bis

zu illusionären Gesichts- und Gestaltverkennungen des Arztes gehen

kann. Dem Patienten wird dadurch mit aller Deutlichkeit der projektive Charakter

womöglich infantiler Übertragungen vor Augen geführt.

Weiteres Kennzeichen des Erlebens unter geringen Dosen von Psycholytika

ist eine eigentümliche Distanz mit der der Erlebende bzw. ein "reflektierender

Ich-Rest" (Leuner) dem veränderten Erleben gegenüberzustehen

vermag. Dies garantiert die stete Einsicht des Patienten in den künstlichen

Ursprung seiner Erlebnisveränderungen. Außerdem gelingt es ihm

aus einer Beobachterperspektive, nach dem Prinzip eines Weitwinkelobjektives,

weit auseinanderliegende innerseelische Fakten wie Remineszenzen, menschliche

Gefühlsbeziehungen oder fehlerhafte charakterliche Einstellungen miteinander

in Sinnzusammenhang zu bringen. Dabei sind mehrere Bewußtseinsbereiche

gleichzeitig angesprochen, so daß eine breite Integration unbewußten

Materials gelingt. Der Betreffende kann so eine Fülle introspektiver

Einsichten in neurotische Fehlhaltungen gewinnen. Deren Überzeugungscharakter

ist durch die ausgeprägte emotionale Beteiligung ausgesprochen gut,

so daß der therapeutische Prozeß beträchtlich intensiviert,

beschleunigt und zugleich vertieft wird.

Aufgrund der genannten Wirkungen erschien einer nicht geringen Zahl von

Therapeuten mittels der psycholytischen Methode eine Erweiterung des Indikationsspektrums

der Psychotherapie auch auf vordem für unbehandelbar erachtete schwere

und chronifizierte Neurosen möglich. Die meisten Patienten dieser Gruppe

sind gekennzeichnet durch rigide Abwehr- und Verdrängungsmechanismen,

mangelnde zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeit und eine Unfähigkeit

unbewußtes Material durch die üblichen Methoden der "freie

Assoziation", das Traumleben usw. hervorzubringen. Eine aufdeckende

psychotherapeutische Behandlung ist von daher stark behindert bzw. verunmöglicht.

In der durch Psycholytika anregbaren traumartigen Erlebnisveränderung

erkannten deshalb viele Psychotherapeuten ein probates Mittel um auch dieses

schwierige Klientel erfolgreich psychotherapeutisch zu behandeln (Arendsen

Hein 1963).

Im Laufe der folgenden zehn Jahre wurde die Anwendung von Halluzinogenen

in der Psychotherapie schwerer neurotischer Störungen international

geprüft, weiterentwickelt und als klinisches Verfahren etabliert (vgl.

z.B. Sandison et al. 1954ff.; Leuner 1962ff.; Ling et al. 1963; Hausner

et al. 1963ff.; Grof 1967ff.; vgl. auch Abramson 1960, 1967; Passie 1995b,

1997).

Vor der Einführung des Psilocybins dominierte der Einsatz von LSD.

Die ersten Experimente zur psychotherapeutischen Verwendung des Psilocybins

datieren jedoch schon aus den Jahren nach seiner Entdeckung und synthetischen

Reindarstellung 1958-61. Zuerst wurde nur die einfache psychopharmakologische

Wirkung auf einzelne neurotische Patienten - ohne psychotherapeutische Vorbereitung

und Nachbearbeitung der Erlebnisse - untersucht (Delay et al. 1959ff.; Vernet

1960; Quetin 1960; David et al. 1961; Duche 1961, Sercl et al. 1961). Erste

Behandlungen mit Psilocybin im psycholytischen Setting berichtete Leuner

(Barolin 1961: 468; Leuner 1962), der mit seiner Arbeitsgruppe an der Göttinger

Universitätsklinik bis in die achtziger Jahre mehr als 150 neurotische

Patienten langfristig mit Psilocybin bzw. seinem kurzwirkenden Derivat CZ

74 behandelte (Leuner 1981, 1987, 1995; Fernandez Cerdeno et al. 1967a,b).

Als Vorteile des Psilocybins gegenüber dem LSD wurden die kürzere

Wirkungsdauer, weniger neurovegetative Nebenwirkungen, geringere Neigung

zu Depersonalisationserlebnissen, eine stabiler positive Tönung des

Erlebens und eine geringere Bedrängnis beim Wiedererleben von Konflikten

und traumatischem Material beschrieben. Dies lasse das Erleben unter Psilocybin

insgesamt schonender und weniger konfrontativ verlaufen als beim LSD. |

|

| |

Die einzelnen Verfahren

Zur Beschreibung der Anwendungen von Psilocybin in der Psychotherapie

bietet sich eine Unterteilung der Verfahren nach Rahmenbedingungen und

therapeutischem Vorgehen an:

A. Psychoanalytische Individualtherapie mit eingeschobenen ambulanten

oder stationären psycholytischen Einzelsitzungen und deren Nachbearbeitung

im psychoanalytischen Einzelsetting.

B. Ambulante oder stationäre psychoanalytische Einzeltherapie mit

regelmäßigen psycholytischen Einzelsitzungen im stätionären

Rahmen und gruppentherapeutischer Nachbereitung des Erlebten (als Variationsform:

"stationäre Intervallbehandlung").

C. Tiefenpsychologische Gruppentherapien mit eingestreuten psycholytischen

Gruppensitzungen und anschließender Durcharbeitung in der Gruppe.

D. Gruppentherapeutische Vorbereitung und (hochdosierte) Verabreichung

der Substanzen im supportiven stationären Gruppensetting mit "psychedelischer"

Methodik und Zielsetzung.

|

|

| Author |

Methode |

Ritual-

charakter |

Intendierte

Erfahrung |

Sitzungs-

anzahl |

Dosis |

Patienten-

anzahl |

Andere

Substanzen |

Leuner (1962 et seq.)

|

A/B |

+ |

Aktivierung unbewußter Konflikte und Erfahrungen |

10-30 |

|

150 |

LSD / CZ-74 |

Gnirss (1963 et seq.)

|

A |

+ |

'' |

10-30 |

|

25 |

--- |

Aldhadeff (1963)

|

A |

+ |

'' |

1-5 |

|

15 |

LSD |

| Hausner et al. (1963 et seq.) |

B |

+ |

'' |

1-35 |

|

einige Hundert |

LSD |

Massoni et al. (1964)

|

A |

+ |

'' |

Some |

|

92 |

LSD |

Derbolowski (1966)

|

B |

+ |

'' |

1-15 |

|

65 |

LSD |

| Fernandez-Cerdeno (1967) |

A |

+ |

'' |

7-30 |

|

? |

LSD |

Berendes (1979/80)

|

A |

+ |

'' |

? |

|

? |

LSD / DPT |

Johnsen (1967)

|

B |

+ |

'' |

1-3 |

|

12 |

LSD / CZ-74 |

Kristensen (1963)

|

B |

+ |

'' |

5-10 |

|

20 |

--- |

Geert-Jörgensen (1968)

|

A/B |

+ |

'' |

5-15 |

|

150 |

LSD |

Cwynar (1966)

|

? |

+ |

'' |

9-12 |

|

11 |

--- |

Clark (1967/68)

|

A |

+ |

'' |

2-5 |

|

20 |

LSD |

Rydzynski et al. (1978)

|

A/B |

+ |

'' |

12-15 |

|

31 |

LSD |

Hollister et al. (1962)

|

A (?) |

+ |

'' |

? |

|

18 |

LSD / Mescaline |

Fontana (1961 et seq.)

|

C |

++ |

'' |

1-10 |

|

250 |

LSD / Mescaline |

Alnaes (1965)

|

D |

+++ |

Psychedelic ego transcendence |

2-5 |

|

20 |

LSD / CZ-74 |

| Leary et al. (1965 et seq.) |

D |

++ |

'' |

2-3 |

|

40 |

--- |

Roquet et al. (1981)

|

D |

+++ |

''

and selfconfrontation |

5-10 |

|

950 |

LSD /Mescaline

/ Ketamine |

|

Prof. Dr. med.

Hanscarl Leuner (1918-1997)

Leuner war der europäische Pionier der psycholytischen Therapie und

Halluzinogenforschung.

|

Zu A.:

Es handelt sich hierbei um die in erster Linie von Sandison et al. (1954ff.),

Leuner (1959ff.), Hausner et al. (1963ff.), Ling et al. (1963) und Grof

(1967ff.) bis zur klinischen Anwendungsreife entwickelte Methode der Anwendung

von psycholytischen Substanzen im Verlauf von psychotherapeutischen Einzelbehandlungen.

Den Rahmen dieses 1960 von Sandison erstmals als "Psycholyse"

bezeichneten Verfahrens (vgl. Barolin 1961) bildet die psychoanalytische

Einzelbehandlung mit zusätzlichen wöchentlichen bis monatlichen

psycholytischen Sitzungen. Die Erlebnisse aus den psycholytischen Sitzungen

werden dann in drogenfreien Zwischensitzungen anhand von Protokollen und

Erinnerungen durchgearbeitet. Fast immer geht den ersten psycholytischen

Sitzungen eine mehrmonatige psychoanalytische Vorbehandlung voraus. Zur

Anwendung kommen bei diesem Verfahren niedrige Dosen von LSD (50-150mcg)

oder Psilocybin (3-15mg). In den ersten Sitzungen wird mit einer Schwellendosis

begonnen und sukzessive bis auf jene Dosis gesteigert, bei welcher der Patient

die produktivsten Erlebnisverläufe zeigt. Bei adäquater Dosierung

sollte psychodynamisches Erlebnismaterial sowie eine Intensivierung der

Übertragungsbeziehung im Vordergrund stehen. Während der Sitzungen

bietet die permanente Anwesenheit des Therapeuten bzw. eines sog. Hilfstherapeuten

(meist eine speziell geschulte Schwester) schützenden Beistand, ohne

jedoch interpretierend in den Erlebnisverlauf einzugreifen. Gelegentliche

Besuche des behandelnden Arztes im Behandlungsraum ergänzen die Betreuung.

Die Rahmenbedingungen der Sitzungen sind so angelegt, daß der Patient

sich möglichst unbefangen den auftretenden Erlebnissen hingeben kann.

Deren Interpretation und und Integration bleibt den drogenfreien Zwischensitzungen

vorbehalten. Zur diskreten Stimulation des Erlebens wird von fast allen

Autoren eine Abdunkelung des Behandlungsraumes und das Abspielen leiser

Musik empfohlen. Mit dieser Methode wurden in den sechziger Jahren Behandlungserfolge

mit Psilocybin bei mehreren hundert neurotischen Patienten berichtet (Fontana

1961; Heimann 1962; Leuner 1962ff.; Alhadeff 1963a, 1963b; Hausner et al.

1963ff.; Stevenin et al. 1962; Gnirss 1963, 1965; Kristensen 1963; Geert

Jörgensen et al. 1964, 1968; Massoni et al. 1964; Cwynar et al. 1966;

Derbolowsky 1966; Johnsen 1967; Fernandez Cerdeno et al. 1967a; Clark 1967/68;

Berendes 1979/80).

Als geeignete Hauptindikationen werden Charakter-, Angst- und Zwangsneurosen,

neurotische und reaktive Depressionen, Perversionen und Sexualneurosen angegeben.

Kontraindikationen würden hysteriforme Neurosen, Psychosen, Borderline-Fälle

sowie konstitutionell infantile und Ich-schwache Personen darstellen. |

|

| |

Zu B.:

Diese Verfahrensweise wurde zunächst von Sandison et al. (1954ff.)

entwickelt und an einer größeren Zahl von Patienten mit LSD erprobt.

Die weitere Etablierung der Methodik - bei hauptsächlicher Verwendung

von Psilocybin - wurde während der sechziger Jahre von psychoanalytisch

orientierten Therapeuten wie Fontana (1961ff.), Derbolowsky (1966), Hausner

et al. (1963ff.), Geert Jörgensen et al. (1964ff.), Gnirss (1965),

Johnsen (1967), Alnaes (1965) und vor allem Leuner (1962ff.) geleistet.

Im wesentlichen folgt auch dieses Verfahren den unter A. beschriebenen Prämissen.

Auch hier werden die in wöchentlichen bis monatlichen Abständen

vom Therapeuten bzw. Hilfstherapeuten begleiteten psycholytischen Einzelsitzungen

in einen tiefenpsychologischen Behandlungsrahmen integriert. Zur Abwicklung

der Sitzungen werden die Patienten für mehrere Tage in einer Klinik

bzw. Tagesklinik aufgenommen. Unterschiede zu der unter A. beschriebenen

Verfahrensweise bestehen darin, daß die Patienten jeweils vor und

nach den zeitlich parallel in Einzelzimmern stattfindenen psycholytischen

Sitzungen zur tiefenpsychologischen Interpretation und Durcharbeitung in

einer Gruppensitzung zusammenkommen. Hierbei kann der sensibilisierte psychische

Zustand während der abklingenden Wirkung und die Aufgeschlossenheit

unter dem Eindruck des in der Sitzung Erlebten für die Nachbearbeitung

genutzt werden. Im Anschluß daran wird meist eine Möglichkeit

zur Gestaltungstherapie (Malen, Formen von Tonmasse u.a.) geboten, wo die

Patienten ihren Erlebnissen künstlerischen Ausdruck verleihen können.

Am nächsten Tag finden nochmals einzel- und gruppentherapeutische Sitzungen

statt, um die weitere Integration des Erlebten zu fördern. Eine bewährte

Variante dieses Verfahrens stellt die von Leuner (1963ff.), Derbolowsky

(1966), Fontana (1961, 1963), Geert Jörgensen et al. (1964ff.), Alnaes

(1965) und Johnsen (1967) benutzte Methode der "stationären Intervallbehandlung"

dar. Hierbei werden 5-6 Patienten, die sonst ambulant in psychoanalytischen

Einzeltherapien behandelt werden, in regelmäßigen Abständen

für nur 2-3 Tage zur stationär aufgenommen und nach dem oben skizzierten

Verfahren behandelt. Dieses Vorgehen vereinigt die Vorteile einer längerfristigen

ambulanten Psychotherapie mit den Möglichkeiten einer Intensivierung

und Vertiefung durch psycholytische Sitzungen. Außerdem wird die Sicherheit

des Verfahrens durch die gute Überwachungsmöglichkeit während

und nach den Sitzungen erhöht. |

|

| |

Zu C.:

Die Anwendung von Psilocybin und LSD in tiefenpsychologischen Gruppentherapiesitzungen

hat vor allem Fontana (1961, 1963) an mehr als 240 Patienten erprobt.Nachdem

eine feste Gruppe von 7-8 Patienten über mehrere Monate 1-2x wöchentlich

gruppentherapeutisch gearbeitet hat, wird ihnen die Durchführung von

einigen psycholytischen Gruppensitzungen angeboten. Zu den Sitzungen kommen

die Teilnehmer in geeigneten Klinikräumen zusammen und erhalten eine

niedrige Dosis Psilocybin (8-12mg) oder LSD (50-150mcg). Ohne das eine Gruppeninteraktion

gefordert wäre, soll sich jeder Teilnehmer möglichst unbefangen

dem eigenen Erleben hingeben. Allein ihren Bedürfnissen gemäß

sollen die Teilnehmer miteinander in Kontakt treten. Als Sitzungsbegleiter

fungieren der jeweilige Gruppentherapeut und ein zusätzlicher Co-Therapeut,

der aber nur bei auftauchenden Problemen in das Geschehen einzugreifen hat.

Mit einer ähnlichen Methode arbeiteten in jüngster Zeit auch die

Schweizer Psycholyse-Therapeuten (Benz 1989; Styk 1994; Gasser 1995). Besondere

Vorteile des Verfahrens sehen die Anwender in der gruppendynamischen Aktivierung

und Intensivierung von Übertragungsphänomenen und einem dem Patienten

ermöglichten Beobachten und Verstehen eigener Abwehrmechanismen. Außerdem

biete die Gruppe dem Einzelnen eine tragende Struktur und vermindere damit

Ängste und Isolation. Fontana (1963: 944) beschreibt die Dynamik einer

sorgfältig vorbereiteten psycholytischen Gruppensitzung als "...

comparable with that of a musical group, in that the melodies and rythms

of each one serve to form a collective rythm and a complete melody not interfering

with the individual melodies". Trotz der in Gruppensituationen besonders

intensivierten Übertragungsreaktionen seien - bei sorgfältiger

Vorbereitung - während solcher Sitzungen keine Steuerungsschwierigkeiten

aufgetreten (Fontana 1963; Styk 1994; Gasser 1995). Die von Johnsen (1964)

berichteten Schwierigkeiten bei der Gruppenapplikation von Psycholytika:

gesteigerte Konfusion der Gruppendynamik und Beeinträchtigung des Selbsterlebens

beim einzelnen Patienten, sind wohl eher auf die simple Übertragung

gruppentherapeutischer Interaktionsanforderungen auf psycholytische Sitzungen

zurückzuführen. Eine Nachbearbeitung der Erlebnisse aus den Sitzungen

findet im Gruppenrahmen und - wenn erforderlich - auch in Einzelgesprächen

statt.

Fontana (1963: 944) sieht die speziellen Indikationen für eine derartige

Gruppenbehandlung bei Charakterneurosen (Verdeutlichung sonst ichsynton

erlebter Abwehrmechanismen), bei Hypochondrien (eine oft unter Psycholytika

erlebte Dissoziation von Psyche und Soma mache deren Zusammenwirken erfahrbar),

bei Adoleszenten (intensive Konfrontation mit spezifischen Konfliktmustern

der Lebensphase: Beziehungen zur äußeren Welt und Lösung

aus der Mutterbeziehung). Ansonsten gilt der Indikationsbereich für

die unter A. und B. beschriebenen Verfahren. |

|

Timothy Leary (1930-2001)

Pionier der Psilocybinforschung an der Harvard Universität (USA) |

Zu D.:

Die Verwendung von hochdosierten Psilocybingaben in Gruppensitzungen zur

Induktion religiöser Erlebnisse mit persönlichkeitsverändernder

Wirkung geht auf die in der Einleitung beschriebenen indianischen Rituale

bei der Verwendung des Peyotl-Kaktus (Meskalin) und des Teonanacatl-Pilzes

(Psilocybin) zurück. Die Gruppe um Leary (Leary 1961ff.; Leary et al.

1963; Metzner et al. 1963, 1965) und auch Pahnke (1962) erforschten in naturalistischen

Settings (Natur, Privatwohnungen, Kirchen) an mehr als hundert gesunden

Freiwilligen die Wirkungen hochdosierter Psilocybinsitzungen. Aufgrund ihrer

Beobachtungen empfanden sie es als naheliegend, die tiefgreifenden Abwandlungen

des Selbst- und Welterlebens unter Psilocybinwirkung zur Förderung

therapeutisch wirksamer Selbsteinsicht bei verhaltensgestörten Probanden

(Gefängnisinsassen) einzusetzen. Man verfolgte dabei die Hypothese,

daß - bei unterstützendem Setting und entsprechender Einstimmung

der Probanden - ".. Psilocybin ... produces a state of dissociation

or detachment from the roles and games of everyday interaction. ... This

can provide insight and perspective about repetetive behaviour or thought

patterns and open up the way for the construction of alternatives"

(Leary et al. 1965: 64; vgl. auch Selbstschilderungen von Teilnehmern: Swain

1963: 240ff.; Castayne 1968). Das von Leary et al. am Concord Prison in

Massachusettes initierte Projekt sollte im Kontext eines 6-wöchigen

Programmes zur Verhaltensänderung neben regelmäßigen gruppentherapeutischen

Sitzungen (unter Prämissen der Transaktionsanalyse) für jeden

Probanden zwei Psilocybinsitzungen von "einsichtsförderndem Charakter"

in einer Kleingruppe beinhalten. Nach der Auswahl der Probanden wurden diese

über Sinn und Zweck des Programmes sowie über die Wirkungen des

Psilocybins aufgeklärt. Nach einigen vorbereitenden Gruppensitzungen

wurde in speziell hergericheteten Räumen des Gefängniskrankenhauses

an eine zuerst 5-10, später nur noch 5 Personen (4 Probanden, 1 Psychologe)

umfassende Gruppe in der ersten Sitzung 20-30mg, in der zweiten Sitzung

50-70mg Psilocybin verabreicht. Im Anschluß an die - gemäß

den Autoren - meist von intensiven Erlebnissen und Selbsteinsichten geprägten

Sitzungen wurden diese in Gruppendiskussionen nachbesprochen. Trotz dieser

Nachbearbeitung wurden einige depressive Nachschwankungen und Schwierigkeiten

bei der psychischen Integration der "psychedelischen" Erlebnisse

beobachtet (Leary et al. 1965: 65). Nach den Autoren wurde bei katamnestischen

Erhebungen eine deutlich reduzierte Rückfallquote, insbesondere was

das erneute Begehen krimineller Akte angeht, bei Teilnehmern der Studie

gefunden (Leary et al. 1968; vgl. auch DOBLIN).

Einen dem Vorgehen von Leary et al. nicht unverwandten gruppentherapeutischen

Ansatz verfolgte der Norweger Alnaes (1965). Er wollte einer Gruppe von

20 psychoneurotischen Patienten, durch einige in einen tiefenpsychologischen

Gruppenprozeß eingestreute hochdosierte Psilocybinsitzungen (20-50mg),

mittels einer "psychedelischen" Erfahrung von Selbsttranszendenz

tiefere Einsichten in eigenes Erleben und Verhalten ermöglichen. Bei

der Vorbereitung und Durchführung seiner Experimente folgte er maßgeblich

den von Leary et al. (1964) entworfenen Konzepten zu psychedelischen Erfahrungsformen.

Nach einer Vorbereitung des Patienten in psychotherapeutischen Einzelsitzungen

wurde den Patienten im Gruppensetting unter supportiven äußeren

Bedingungen (angenehm gestaltete Behandlungsräume mit Bildern, Kerzenlicht

und Musik) Psilocybin bzw. dessen Derivat CZ 74 verabreicht. Am Nachmittag

nach der Sitzung wurden die Erlebnisse im Gruppenrahmen durchgesprochen

und interpretiert. Alnaes berichtet von guten Besserungen seiner Patienten,

ohne allerdings eine genauere Evaluierung zu leisten.

In anderer Weise verwendete der mexikanische Psychiater Roquet Psilocybin

und andere psycholytische Substanzen. Nachdem er seit 1967 bei deren Verwendung

zunächst den Behandlungsrichtlinien von Leuner (1962ff.) gefolgt war,

integrierte er zunehmend bestimmte Praktiken indianischer Heiler und kombinierte

sie mit modernem technischen Instrumentarium zu einer eigenen Methodik (Roquet

et al. 1975, 1981 YENSEN). Nach einer sorgfältigen Vorbereitung der

Patienten durch tiefenpsychologische Gruppen- bzw. Einzeltherapie werden

diese im Laufe eines Behandlungsplanes einer Sequenz von Erfahrungen mit

verschiedenen halluzinogenen Pflanzen bzw. Substanzen im Gruppenrahmen ausgesetzt

(Villoldo 1977: 50). Die Gruppen bestehen aus jeweils 6-35 Patienten. Am

Tag der Sitzung finden sich die Teilnehmer morgens zu Entspannungsübungen

zusammen, um danach in einem mit speziellem Bildmaterial von existentieller

Bedeutung sowie moderner Beleuchtungstechnik ausgestatteten Raumes im Institut

von Roquet die Substanzen einzunehmen. Nach dem Einsetzen der Wirkung werden

die Teilnehmer starken sensorischen Reizen (Geräusche, Musik, Filme,

Dias) ausgesetzt, die mittels ihres Bedeutungsgehaltes während des

sensibilisierten psychischen Zustandes der Teilnehmer ausgeprägte emotionale

Reaktionen hervorrufen. Dieses bewußt erzeugte "sensorische Bombardement"

führt zu einer starken psychischen Irritation, die meist von einem

Zusammenbruch innerpsychischer Abwehrstrukturen und mentaler Konzepte begleitet

ist. Die konfrontative Anlage des Verfahrens zielt auf die Evokation und

Stimulation persönlicher und transpersonaler psychischer Konflikte,

die dann mittels anschließender Psychotherapie in die bewußte

Persönlichkeit integriert werden sollen.

Roquet et al. (1981: 98) behandelten mit diesem Verfahren vor allem Charakterneurosen

(83%), Sexualneurosen und Drogenabhängige. Bei der Behandlung von mehr

als 950 Patienten wurden gemäß einer wissenschaftlichen Nachuntersuchung

bei ca. 80% der Behandelten deutliche Besserungen beobachtet (Roquet et

al. 1981: 103ff.). |

|

| |

4. Diskussion

Das erst Ende der fünfziger Jahre als Inhaltsstoff von mittelamerikanischen

Pilzen entdeckte und kurz darauf synthetisierte Psilocybin wurde schon

kurz nach seiner Entdeckung intensiv auf seine pharmakologischen, somatischen

und psychischen Wirkungen am Menschen untersucht. In den folgenden Jahren

wurden umfangreiche Erfahrungen durch Forscher in aller Welt gesammelt

(vgl. Passie 1995c). Die Anwendung des Psilocybins in der Psychotherapie

zeigte, daß das Psilocybin eine Eignung zur Unterstützung psychotherapeutischer

Behandlungen - vor allem nach der in Europa üblichen "psycholytischen"

Methode - besitzt.

In diesem Kontext konnten auch seine spezifischen Wirkqualitäten

im Unterschied zum LSD genauer herausgearbeitet werden. Die das Psilocybin

auszeichnenden Eigenschaften sind demnach:

1. eine wünschenswerte kürzere Wirkungsdauer;

2. geringere neurovegetative Nebenwirkungen;

3. weniger Depersonalisationserleben;

4. seltenere Angstprovokation;

5. eine stabil positive Tönung des affektiven Erlebens

(Fontana 1961: 97; Kristensen 1963: 178f.; Fisher 1963: 211; Alhadeff

1963a: 245; Massoni et al. 1964: 129; Clark 1967/68: 22; Rydzynski et

al.: 81). Daraus ergibt sich das Bild eines - im Vergleich zu LSD - sanfteren

sowie besser erinnerbaren und integrierbaren Erlebniswandels bei guter

Steuerbarkeit des Rauschverlaufes (Gnirss 1963; Leuner 1968; 1995). Vorteilhaft

ist auch die nur kurze Wirkungslatenz bei intramuskulärer Applikation,

was die Erwartungsspannung des Patienten vermindern hilft (die LSD-Wirkung

entfaltet sich dagegen auch bei intramuskulärer Injektion erst nach

ca. 30 Min. (Leuner 1981: 257; Pahnke 1967: 640)).

Zwei weitere Argumente die für eine Verwendung des Psilocybins bzw.

seines Derivates CZ 74 (4-hydroxy-N-diäthyltryptamin) bei psycholytischen

Therapieverfahrenangeführt wurden, sind das Wegfallen des Suggestivhintergrundes

durch ihre geringe Bekanntheit in der Öffentlichkeit und ihre erschwerte

chemische Herstellbarkeit.

Von Interesse für zukünftige Arbeiten mit der psycholytischen

Therapie könnte, wie schon erwähnt, auch das von Leuner et al.

(1965) und Baer (1967a,b) klinisch geprüfte sowie von Leuner

(1967ff.), Johnsen (1967) und Alnaes (1965) psychotherapeutisch eingesetzte

Psilocybin-Derivat CZ 74 sein. Dieses hat eine Wirkungsdauer von nur ca.

3 Stunden und ist fast völlig frei von somatischen Nebenwirkungen.

Ein verwandtes Tryptaminderivat mit einer Wirkungsdauer von 2-4 Stunden,

nämlich DPT (Dipropyltryptamin) wurde während der letzten Forschungsprojekte

der Baltimore-Gruppe (USA) von Grof (1972/73; Grof et al. 1973) und Soskin

(1975; Soskin et al. 1973) als Alternative zur Verwendung von LSD untersucht.

Auch für ambulante psycholytische Behandlungen schienen den Autoren

diese kurzwirkenden Substanzen gut geeignet (Leuner et al. 1965: 473).

Mindestens die unter A., B. und C. geschilderten Verfahren bei denen Psilocybin

bzw. sein Derivat CZ 74 psychotherapeutisch eingesetzt wurden, sind stark

von den Prämissen und Verfahrensweisen der Freudschen und Jungschen

Psychoanalyse geprägt. Die Psychoanalyse arbeitet schon von je her

mit Methoden, die geeignet sind, traumatische Ereignisse und unbewußte

Konflikte in der Persönlichkeitsentwicklung aufzudecken bzw. bewußt

zu machen. Die hierbei von der Psychoanalyse angewandten Methoden sind

die Hypnose, die Traumdeutung, die "Aktive Imagination" (nach

C. G. Jung), die "freie Assoziation" und das Erleben im Tagtraum

(auch als "katathymes Bilderleben" nach Leuner). Von daher konnte

die Verwendung von Psycholytika, welche introspektives Erleben fördern

und unbewußtes Material aktivieren können, bei psychoanalytisch

orientierten Therapeuten auf fruchtbaren Boden fallen. Sie hat sich deshalb

in diesen Kreisen schnell als experimentelles Verfahren etabliert. Zudem

reichte die Aktivierung unbewußter Konflikte und traumatischer Erinnerungen

in psycholytischen Sitzungen weit tiefer als mit konventionellen Methoden

(vgl. Grof 1978). Dazu kommt die Beobachtung, daß die von Psycholytika

erzeugten Altersregressionen bis in das erste Lebensjahr zurückreichen

können und den Patienten eine äusserst lebhaftes und realistisches

Wiedererleben weit zurückliegender Erfahrungen ermöglichen,

was deren therapeutische Durcharbeitung stark begünstigt (Leuner

et al. 1967b). Somit schien man ein probates Mittel zur Intensivierung

und Beschleunigung der traditionellen tiefenpsychologischen Verfahren

gefunden zu haben, welches die Behandlungsdauer beträchtlich abkürzen

kann. Zudem konnten mittels der pharmakologischen Aktivierung unbewußten

Materials auch vordem als therapieresistent geltende Patienten für

psychotherapeutische Arbeit aufgeschlossen werden (Arendsen Hein 1963;

Leuner 1981). Aufgrunddessen wurde von vielen Therapeuten und Forschern

für diese Substanzen eine vielversprechende Zukunft in der Psychotherapie

vorausgesehen. Diese fand aber angesichts des Ende der sechziger Jahre

aufkommenden massenhaften Gebrauchs der Substanzen durch Laien ein jähes

Ende durch das Verbot seitens der WHO (vgl. Leuner 1981: 17ff.).

Im Folgenden sollen einige Betrachtungen zum Vergleich der traditionellen

und modernen Anwendungsformen von Psycholytika angestellt werden. In der

modernen Psychotherapie wurden die Substanzen weit überwiegend im

Einzelsetting bzw. in Kleingruppen mit nachfolgender Durcharbeitung und

Interpretation genutzt, was einige Verwandtschaft zu traditionellen Verwendungsformen

aufweist (vgl. Wasson 1980; Rosenbohm 1991). Bei den schamanistischen

Heilbehandlungen sollen gleichermaßen unbewußte Konflikte

und krankheitsbezogene Erinnerungen stimuliert, als Krankheitsursachen

erkannt, und mit Hilfe des Schamanen interpretierend aufgearbeitet werden.

Während die klassischen Psycholyse-Therapeuten den Patienten auffordern,

sich den auftauchenden Erlebnissen einfach hinzugeben und sich bemühen

nicht in den Rauschablauf einzugreifen, nutzen viele der indigenen Heiler

den sensibilisierten Zustand ihrer Patienten auch zu prägnanten suggestiv-kathartischen

Interventionen. Das in Europa entwickelte psycholytische Verfahren mit

niedrigdosierten Seriensitzungen nutzt dagegen weniger suggestive und

psychodramatische Möglichkeiten der Behandlung, sondern hebt vielmehr

auf die Aktivierung und Durcharbeitung unbewußter Konflikte und

Erinnerungen ab. Dafür geeignetes Material tritt bei einer im Vergleich

zu traditionellen Anwendungen sehr niedrigen Dosierung vor allem in Gestalt

von Traumfragmenten auf. Diese Traumfragmente haben nachweislich persönlichkeitsbezogenen

Charakter (Leuner 1962) und können von daher sinnvoll in einen tiefenpsychologischen

Therapieprozeß integriert werden. Das psychodramatische Moment fehlt

bei dieser Methode und die Stimulation/Manipulation des Erlebens beschränkt

sich auf das Abspielen leiser Musik in abgedunkelten Räumen. Die

Ichfunktionen bleiben aufgrund minimaler Dosierung und Stimulation großenteils

erhalten und erlauben dem Patienten eine Beobachterperspektive. Ein weiterer

Unterschied zu traditionellen Verwendungen stellt auch die serienmäßige

Verabreichung beim psycholytischen Verfahren dar. Während dabei die

Patienten einer Folge von 10-70 wöchentlichen bis monatlichen Sitzungen

ausgesetzt werden, herrschen bei der traditionellen Verwendung einzelne

konfliktzentrierte Sitzungen mit starken psychodramatischen Elementen

vor. Obwohl auch bei indigenen Heilern Folgesitzungen nicht ganz selten

sind, ist doch die um ein aktuelles Krankheitsgeschehen zentrierte Anwendung

die Regel. Um schon in solchen kurzzeitigen Interventionen einschlägige

Wirkungen erzielen zu können, werden auch suggestive, psychodramatische

und religiöse Aspekte der induzierten Erlebnisveränderungen

genutzt. Die leitenden Schamanen greifen auch viel prägnanter und

massiver in den Verlauf des Sitzungsgeschehens ein, als dies bei den modernen

Psycholyse-Therapeuten der Fall ist. Diese leisten Interpretationshilfe

und therapeutische Durcharbeitung praktisch ausschließlich in drogenfreien

Zwischensitzungen. Auch die von Schamanen genutzte Einbeziehung von Familienmitgliedern

und Verwandten in die Sitzungen verstärkt wahrscheinlich eine durchgreifende

Wirkung vereinzelter Interventionen. Die Ichfunktionen sind durch die

höhere Dosierung und die seltenere Verabreichung im schamanistischen

Kontext starken Fluktuationen ausgesetzt. Im Unterschied zu den Schamanen

konzentrieren sich die Psycholyse-Therapeuten mit ihren Seriensitzungen

auf die Behandlung chronifizierter neurotischer Erkrankungen. Diesen liegen

meist strukturelle Persönlichkeitsverformungen zugrunde, deren Behandlung

nur durch längerfristige Psychotherapie erfolgversprechend ist (Leuner

1981). Unterschiede von traditionellen und modernen Verfahrensweisen lassen

sich auch bezüglich der Tageszeit finden, zu der die Sitzungen abgehalten

werden. Während bei den indigenen Heilern die Sitzungen den Nachtstunden

vorbehalten sind, verabreichen die klassischen Psycholyse-Therapeuten

die Substanzen vormittags, um den Nachmittag für eine Nachbesprechung

nutzen zu können.

Die unter D. dargestellten Verfahrensformen schließen allerdings

in verschiedener Hinsicht unmittelbar an die religiös-kultischen

Verwendungen halluzinogener Substanzen an. Es wird dabei direkt auf religiös-ekstatische

Erlebnisse abgezielt, wie sie bei entsprechender Präparation der

Teilnehmer unter höheren Dosen von Psycholytika häufig zu beobachten

sind (Leary et al. 1963). Solcherart Erfahrungen gehen oft mit Konversionserlebnissen

von persönlichkeitsverändernder Wirkung einher. Dieser Effekt

wurde vor allem von Pahnke (1962) wissenschaftlich belegt und kam in dem

von amerikanischen LSD-Therapeuten entwickelten Konzept der "Psychedelischen

Therapie" zum tragen (Chwelos et al. 1959; Savage 1962; Sherwood

et al. 1962). Das den Probanden dabei gebotene Setting schließt

in vielen Aspekten an Praktiken und Rituale traditioneller indigener Kulte

an: Abgedunkelte und speziell präparierte Räumlichkeiten, quasi-religiöse

Vorbereitung und Einstimmung der Teilnehmer, Schaffung einer Geborgenheit

vermittelnden Gesamtatmosphäre, musikalische Begleitung und Begünstigung

einer starken Verinnerlichung der Erlebnisse (Savage et al. 1967; Lipp

1990; Heim et al. 1958; LaBarre 1938). Eine psychodynamische Interpretation

und Durcharbeitung der Erlebnisse findet im Gegensatz zur pycholytischen

Methode nicht statt. Ein weiterer Unterschied ist darin zu sehen, daß

die klassischen psychedelischen Therapiesitzungen meist im Einzelsetting

bzw. sehr kleinen Gruppen veranstaltet wurden. Die traditionelle vorwiegend

religiös inspirierte Verwendung findet dagegen stets in einem rituell

strukturierten Gruppensetting statt (vgl. LaBarre 1938; Myerhoff 1980).

Während im Einzelsetting der Verlauf des Erlebens maßgeblich

von der Therapeut-Patient-Beziehung geprägt wird, ist bei traditionellen

indianischen Gruppenritualen der Rauschzustand durch die rituelle Struktur

und die gesamte Gruppe ausgesteuert. Die Nacharbeit beschränkt sich

im traditionellen Setting auf eine gemeinsame Diskussion der jeweiligen

Erlebnisse. Ähnlich wie bei den traditionellen Anwendungen werden

auch bei der psychedelischen Therapie nur wenige längerfristig vorbereitete

Sitzungen mit höherer Dosierung durchgeführt (Savage et al.

1965; Grof 1981).

Einer sachgerechten Nachbeobachtung der Teilnehmer (wegen möglicher

Nachschwankungen) werden sowohl die traditionellen Heiler mittels nächtlichem

Setting und erneuter Zusammenkunft am nächsten Tage gerecht, als

auch die Psycholyse-Therapeuten mit ihrer Bevorzugung eines stätionären

bzw. teilstationären Settings (Klinik o. Tagesklinik). Einen schon

von Grof (1967) vorgeschlagenen Ansatz, Vorteile des psycholytischen und

psychedelischen Verfahrens miteinander zu verbinden, verfolgten von den

dargestellten Autoren Alnaes (1963), und Roquet et al. (1981) wie auch

jüngst die Psycholyse-Therapeuten in der Schweiz (Styk 1994; Gasser

1995). Diese Autoren bemühten sich sowohl um die Begünstigung

"psychedelisch-mystischer" Erfahrungsformen in einem dem traditionellen

stark angenäherten Setting (Gruppensitzungen mit höherer Dosierung,

nächtliche Einnahme, rituelle Struktur, naturnahe Settings u.a.)

als auch um eine längerfristige therapeutische Aufarbeitung psychodynamisch-biographischer

Erlebnisbestandteile.

Überblickt man die historische Entwicklung der Verfahrensweisen zur

Nutzung von psycholytischen Substanzen in der modernen Psychotherapie,

so ist eine zweigleisige Entwicklung zu beobachten. Zum einen die Entwicklung

der psycholytischen Methode in Europa, die die Möglichkeiten der

Evokation unbewußten Materials durch Psycholytika in hergebrachte

tiefenpsychologische Behandlungsverfahren einbaute. Und zum anderen die

Entwicklung der psychedelischen Methode, die in vielem unmittelbar an

die traditionellen Settings und Vorgehensweisen anknüpft und quasi-religiöse

Erlebnisse von mystischer Selbsttranszendenz zur Grundlage therapeutischen

Wirkens machte.

Was die Behandlungsergebnisse der geschilderten Anwendungen des Psilocybins

in der modernen Psychotherapie angeht, soll hier nur auf die katamnestischen

Untersuchungen von Mascher (1966), Schulz-Wittner (1989), Leuner (1994)

und der Baltimore-Gruppe (vgl. Yensen et al. 1995) verwiesen werden. Diese

Autoren konnten - in Übereinstimmung mit vielen anderen - über

eine deutliche Besserung bei etwa 65% der behandelten meist schweren und

chronifizierten Neurosen berichten. Ein Teil dieser Evaluierungen erscheint

allerdings problematisch, weil sie vor allem während der sechziger

Jahre (als noch viel mit psycholytischen Substanzen geforscht wurde) durchgeführt

wurden und somit nur den damaligen Standards der Psychotherapie-Evaluation

genüge tun. Aus heutiger Perspektive erscheinen sie von daher mit

z.T. gravierenden Mängeln behaftet (vgl. Pletscher et al. 1994).

Weitere Untersuchungen bzw. Überprüfungen der damals als vielversprechend

gewerteten

Behandlungserfolge mit heutiger Methodik sind unter Einhaltung mindestens

folgender Prämissen wünschenswert:

1. Spezifikation der Diagnosen nach DSM IV/ICD-10;

2. Gebrauch standardisierter Instrumente zur Erfassung der Psychopathologie;

3. Spezifikation der Therapeuten und Environment betreffenden Variablen;

4. Operationalisierung der Outcome-Variablen und

5. Einführung von Kontrollgruppen.

"... It is hoped that with a better methodology and standardization

and, hopefully, with international cooperation, a protocol on psychotherapeutic

/ psychopharmacological procedures will allow this work to continue"

(Ladewig 1994: 228). In diesem Sinne wurde von Mitgliedern der Schweizerischen

Ärztegesellschaft für Psycholytische Therapie (SAEPT) in den

letzten Jahren der Plan für eine wissenschaftliche Untersuchung zur

Wirksamkeit einer durch Psilocybin unterstützten Psychotherapie erarbeitet.

Diese Untersuchung sieht eine psycholytische Behandlung einer von depressiven

Patienten vor und ist als randomisierte dreifach-blinde Studie konzipiert.

Sie geht in ihrer wissenschaftlichen Konzeption noch deutlich über

die oben genannten Forderungen hinaus. Erst von dieser aufwendigen und

grundlegenden Untersuchung ist eine sichere Antwort auf die Frage nach

einer besonderen Effektivität der psycholytischen Behandlung zu erwarten.

Allerdings weisen die Ergebnisse einer retrospektiven Befragung unter

Patienten, die während der Jahre 1988-1993 eine legale psycholytische

Therapie durch Ärzte der SAEPT erhalten haben, eine große Zufriedenheit

mit der Behandlung, deren Ergebnissen und ein erstaunlich geringes Gefahrenpotential

hin (GASSER 1999).

|

|

| |

5.

Literatur >>

|

|

|

|

|

| |

|

|